… per andare laddove nessun uomo è mai giunto.

Siamo così fieri di aver “conquistato lo spazio” che abbiamo battezzato gli ultimi anni della nostra storia “l’Era Spaziale”.

La dura verità è però che abbiamo messo solo il naso fuori dall’uscio di casa, e che lo Spazio è ancora in gran parte sconosciuto per noi.

Le distanze coinvolte in questa sfida sono difficili da immaginare per la mente umana; la Luna dista da noi circa 384 000 chilometri; ci siamo arrivati nel 1969, con un enorme sforzo e un viaggio di 4 giorni. Marte, dove ora speriamo di arrivare, è distante da noi in media 254 milioni di chilometri. Gli altri pianeti sono enormemente più lontani, ed è impossibile anche solo concepire una tecnologia adatta a trasportare esseri umani sin là, per milioni di chilometri, nel freddo deserto dello spazio.

Abbiamo però lanciato piccole sonde, robot spaziali che, sfruttando un trucco della fisica e l’energia atomica, hanno solcato lo spazio per decenni, arrivando finalmente ad abbandonare il sistema solare. Sono i primi ed unici manufatti umani a raggiungere questo obiettivo arrivando, come diceva la famosa frase del telefilm Star Trek, “laddove nessun uomo è mai giunto prima”. È questa l’ultima frontiera dello spazio, e oggi narreremo questa storia.

Il problema dei viaggi spaziali è che, per accelerare una sonda spaziale a una velocità decente per lo scopo, servirebbe una quantità enorme di energia, cioé quantità enormi di carburante. Per portare questo carburante in orbita, sfuggendo alla gravità terrestre, serve però altro carburante, che pesa anch’esso, quindi richiede altro carburante… così, la massa da portare in orbita aumenta esponenzialmente, rendendo questa soluzione impraticabile.

È però possibile usare un trucco chiamato “fionda gravitazionale”, per accelerare un’astronave tramite l’attrazione e il rapido movimento di un pianeta.

Per capire come funziona, immaginiamo di lanciare una palla da tennis a 50 Km/h contro un treno che viene verso di noi a 50 Km/h (non fatelo a casa). La palla colpisce il treno a 100 Km/h e, idealmente, rimbalza in avanti a 100 Km/h rispetto al treno. Questa è la velocità relativa rispetto al treno; la velocità finale rispetto a noi sarà di 150 Km/h, tre volte quella iniziale! Non c’è nessun trucco in questo; la pallina accelera perché, nell’urto, il treno rallenta leggermente, ma la sua massa enorme rende questo effetto trascurabile. I pianeti sono come enormi treni che viaggiano nello spazio a velocità incredibili (la Terra, ad esempio, viaggia a circa 30 chilometri al secondo, anche se noi non ce ne accorgiamo).

Non è possibile far rimbalzare una sonda su un pianeta come un treno, perché l’urto sarebbe tutt’altro che elastico; la forza di gravità, però, funziona come una molla quasi perfetta e quindi una sonda potrebbe, con l’angolo giusto, sfiorare un pianeta accelerando a causa della forte attrazione e poi ripartire, in direzione diversa, a velocità molto maggiore.

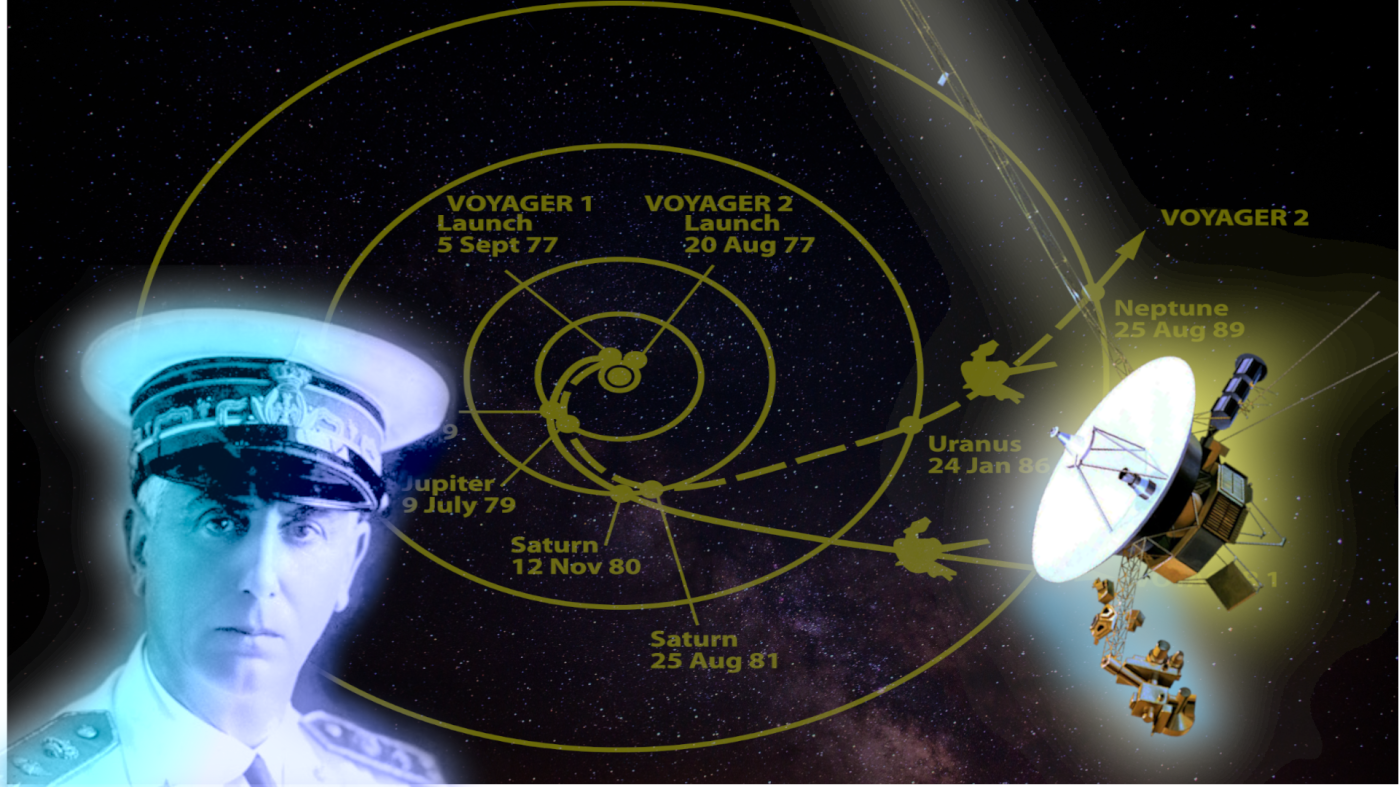

Il primo scienziato a immaginare un viaggio pratico sfruttando la fionda gravitazionale è un italiano, Gaetano Crocco, pioniere dell’aeronautica nel primo Novecento. Nel 1956, Crocco, già ottantenne, presenta al VII Congresso Internazionale Astronautico di Roma un lavoro dal titolo: “One-Year Exploration-Trip Earth-Mars-Venus-Earth”. Immagina un viaggio di 365 giorni che, sfruttando la fionda gravitazionale, riesca a visitare sia Marte che Venere con minimo consumo di carburante.

Tre anni dopo, i Russi sono i primi a usare la fionda gravitazionale con la sonda Luna 3.

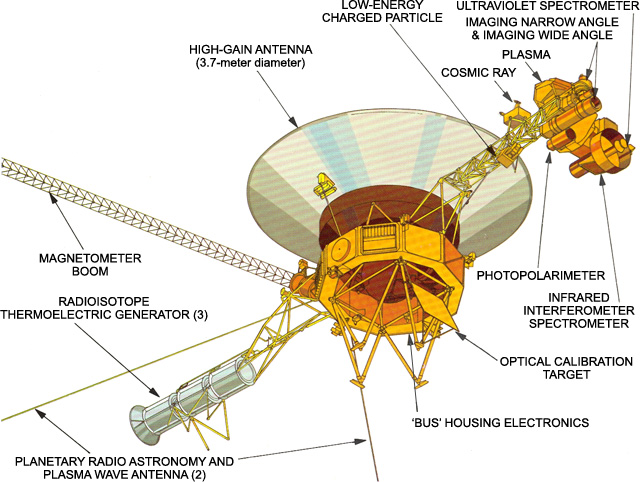

Passano gli anni e la corsa allo Spazio diventa più frenetica ma concentrata su obiettivi relativamente vicini come la Luna, Marte, Venere o Mercurio; i pianeti più lontani, i giganti gassosi come Giove o Saturno, sembrano irraggiungibili. Nel 1964 un giovane studente del Jet Propulsion Laboratory della NASA, di nome Gary Flandro, è incaricato di studiare l’uso della fionda gravitazionale. Flandro è da sempre un appassionato di astronomia; a sei anni, ricorda, ha visto su un libro per bambini tutti i pianeti del sistema solare, perfettamente allineati e vicini, un disegno comune sui libri di scuola ma ingannevole, perché i pianeti sono molto più piccoli (e enormemente più distanti) di come li disegnano. Flandro scopre che, per rara coincidenza, ci sarà entro pochi anni un raro allineamento di pianeti, che permetterebbe di sfruttare la fionda gravitazionale come mai prima, permettendo a una singola astronave di visitare non solo Giove e Saturno, ma anche Urano e Nettuno, sfere di ghiaccio lontanissime e di cui si sa ancora poco. I primitivi computer della Nasa confermano l’ipotesi ma il piano è ambizioso, e non esiste ancora soluzione ai molti problemi tecnici da risolvere. Il congresso degli Stati Uniti nega i finanziamenti ma gli ingegneri della NASA decidono, quietamente, di continuare con la progettazione di non una ma ben due sonde, chiamate Voyager, per sfruttare quest’opportunità unica. I loro ottimismo è giustificato: dopo aver dimostrato la fattibilità e gli incredibili possibili benefici delle missioni Voyager, la missione è approvata. Le due sonde partono in agosto e settembre del 1977. Ogni sonda pesa circa 8 quintali, ha una grande antenna parabolica sempre puntata verso la Terra per trasmettere dati, 16 propulsori ad idrazina e tre giroscopi, oltre a telecamere per luce visibile, UV e infrarossa, sensori di radiazioni, di particelle e di campi magnetici.

Potete esplorare un modello in 3D del Voyager a questo link.

Per registrare i dati e trasmetterli alla Terra è dotata di un registratore magnetico a nastro della capienza di ben 64 Megabytes. Non c’è nessun carburante in grado di fornire l’energia necessaria al funzionamento previsto (vent’anni), e anche i pannelli solari sono inutili a grande distanza dal Sole. Perciò i Voyager sono alimentati dal decadimento radioattivo di sfere di plutonio, che forniscono circa 400 watt di potenza.

Ad oggi (agosto 2021) Voyager 1 e Voyager 2 sono uno degli esperimenti scientifici più longevi e di successo della Storia, essendo ancora in volo e attive. Nel corso di questi 40 anni hanno fatto felici generazioni di scienziati raccogliendo una mole enorme di dati, tra cui immagini bellissime dei pianeti raggiunti. Ci hanno permesso di osservare i tremendi uragani e le aurore polari di Giove, hanno dimostrato che gli anelli di Saturno sono in realtà migliaia, diversi tra loro; hanno scoperto geyser che eruttano azoto a temperature vicine allo zero assoluto sulla luna di Nettuno, e hanno studiato i satelliti Europa e Encelado, che sembrano i più promettenti per ospitare eventuali forme di vita aliene.

In 43 anni di viaggio Voyager 1 si è allontanata circa 25 miliardi di chilometri dalla Terra, viaggiando in media a circa 66000 Km/h. Nel 2012 è uscita dall’eliopausa, cioè lo spazio delimitato dall’influenza del vento solare, ed è entrata ufficialmente nello spazio interstellare. Neanche il telescopio più potente è in grado di vederla ormai; il suo segnale radio è flebile, ma ancora chiaro, e impiega circa 21 ore per raggiungere la Terra. Il plutonio che alimenta le sonde sta lentamente decadendo, ad oggi Voyager 1 ha il 70% della potenza iniziale, e molti strumenti di misura sono stati spenti, o si sono rotti.

Nel 2050 smetterà di funzionare, continuando però il suo volo buio e solitario. Se non impatta con altro oggetti, si prevede che raggiunga la nube di Oort fra 300 anni, e che la attraversi nei prossimi 30000 anni. Tra 40000 anni passerà vicino (per modo di dire) ad una stella.

Infine, i Voyager non sono solo una missione scientifica, ma anche un messaggio in una bottiglia, lanciato dall’Umanità nell’immenso mare dell’universo. Su ogni sonda Voyager c’è un disco di oro con incise le istruzioni per farlo girare. Nel disco sono registrati i suoni dell’umanità; il canto delle balene, il pianto di un bambino, il rumore delle onde e una collezione di musica, da Beethoven a Chuck Berry, oltre a frasi di saluto in 55 lingue diverse.

Un messaggio per una civiltà extraterrestre lontana che si spera lo leggerà, magari tra milioni di anni, quando saremo tornati ad essere semplice polvere nell’universo.

Lascia un commento